Por: José Vicente Cortés Moreno

Periodo formativo: Habitaban aldeas de casas circulares apretadas con bejucos. Estas aldeas se organizaban en cacicazgos locales y autónomos cuyos caciques imponían una autoridad basada en una ideología de normas ásperas, generosidad en la distribución de alimentos; identificaron la casa del jefe con el centro del orden cósmico (Salomón 1968). Esto lo describen observadores coloniales: «Los pueblos de todo este sector tenían su cacique que los gobernaba tiránicamente, porque el que más valiente era, lo tenían por señor y le obedecían, respetaban y pagaban tributo; y los indios no tenían más derechos que lo que el cacique les quería dejar; de manera que era señor de todo lo que los indios poseían y de sus mujeres, hijas e hijos y servianse de todos ellos como si fueran sus esclavos….» (Paz Ponce de León 1582)

Los matrimonios entre familias de los jefes se extendían más allá de los límites del cacicazgo; los de Sapuyes, Pastás y Males estaban unidos por los matrimonios de sus señores étnicos (AJC/Q 1751). En algunos casos, estas alianzas atravesaban incluso las fronteras étnicas como ocurrió en Guachucal, donde la cacica Doña Antonia Assa se casó con don Francisco Ipialpud, hijo del cacique de Atuntaqui, cerca de Otavalo (AJC/Q 1739).

El cacicazgo de Gentil Puerres (ANH/PQ Caja Carchi. Cacique Pupiales.1703; fol 1-2), comprendía las lomas de las riveras del río Guáitara entre la confluencia de los ríos Tescual y el Angasmayo; el límite de esta franja era la Quebrada el Chamuz. La Quebrada Honda dividida las capitanías de las Tulpas y la de la Hacienda (ver mapa). El cacique Gentil Puerres vivía con toda su parcialidad en las lomas de la vereda la Hacienda especialmente en lo que hoy es la finca el Manzano y tenía sus capitanías en El Llano, Yanalé, Maicira y las Tulpas (hoy San Mateo); el sucesor de Gentil Puerres vivió en las Lomas de las Tulpas y con nombre españolizado Matheo Puerres, pero formaban una sola unidad política (ANH/PQ. Sec. Popayán. Caja No. 6 año 1674-1678. La encomienda y repartimiento de lpiales.)

Las comunidades de Puerres y Chapal estaban emparentados, se comunicaban permanentemente y talvez sea esta la razón por la cual los españoles incluyeron a los encomenderos con un solo nombre: Chapal uno y Chapal dos.(Joanne Rapapport, Piedad y alfredo Costales Los señorios del Norte Andino del Reino de Quito).

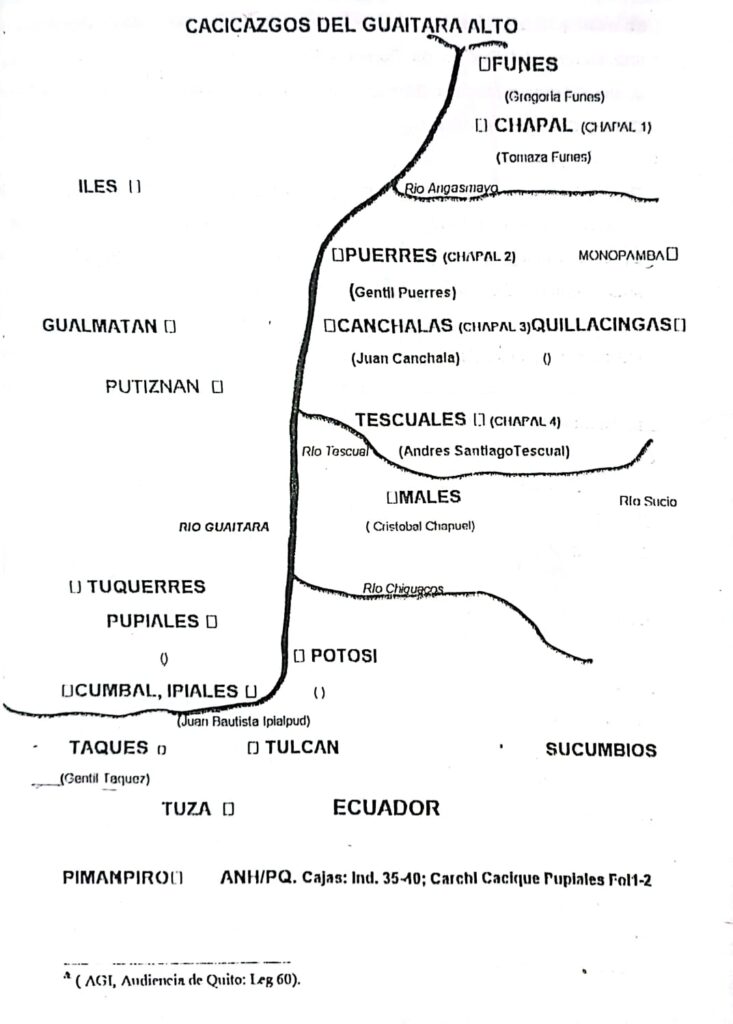

Mapa de los territorios pastos 135

Lo mismo ocurrió con los de lpiales, el cacique Gómez Quases se casó con una señora del Pueblo de Funes y tuvieron como hijos a Tomaza Funes, Juana Gómez y Micaela Gómez que murieron a tierna edad (ANH/PQ Caja Carchi. Cacique Pupiales.)

Para 1595 en la época de la Reducción Colonial, Matheo Puerres tomó el cacicazgo principal frente al cacique Canchala y Tescual posteriormente algunos sucesores se casaron con damas Canchalas y Tescuales, los encomenderos no vieron con buenos ojos pero les convenía reducirlos para cumplir con las órdenes del obispo de Quito. Unificados los cacicazgos elevaron una protesta ante la las autoridades españolas en la cual daban cuenta de los abusos de los encomenderos. Este documento ha sido publicado por el padre Justino Mejía en 1960.

Al reducirse en los territorios de los Canchalas por orden del obispo de Quito el doctrinero Juan Rodríguez hizo cumplir la orden y parece ser que la Capitanía de las Tulpas se redujo con los Chapales por cuanto estos permanecieron ligados jurídicamente a Chapal hasta 1881 año en que se presentó un conflicto con el último corregidor de Puerres Modesto Peña quién allanó el Cabildo de indígenas de las Tulpas del pueblo de San Mateo de Funes según el documento enviado por el gobernador de la parcialidad al procurador del Departamento del Sur en notas oficiales numerados con 50.6to. y 7mo. del primero de febrero de 1880 y que en nota oficial enviada el 10 de marzo de 1880 le recuerda nuevamente; en otro oficio enviado al jefe de la municipalidad de Obando Sr. Manuel Maya el 15 de enero de 1881 en el mismo sentido, pero, en el cual argumenta que el señor corregidor de Puerres allanó la casa del cabildo por considerar el territorio de su propiedad (AHI/I,Caja 4). Para fines de 1881 el Pueblo de San Mateo y su cabildo aparece como parte del distrito de Puerres de la municipalidad de Obando (AHI/I Leg.16 caja 4)

Símbolos de autoridad

La organización política y económica del Tawantinsuyu y la cultura inca, lograron imponerse ligeramente entre los Pastos y, aun así, sobre un pequeño número de cacicazgos de la margen derecha del río Guáitara como Potosí, Males, Tescual, Canchala y Puerres; más aún, muchos de los datos en el registro histórico denominados como cultura inca o quechua entre los Pastos, son en verdad producto de la política cultural española y no el resultado de una expansión incaica preconquista. De tal manera que los símbolos de autoridad como aparecen en los testamentos deben tener en cuenta tres formas diferentes de legitimar el status político: el de los pastos, el de los incas y el europeo.

Los testamentos más antiguos contienen símbolos de poder que son claramente aborígenes, es el caso del cacique Gentil Puerres que poseía dos caracoles, (conchas) joyas: pulseras de oro y plata, cadenas, collares y anillos; collares y pulseras de chaquiras rojas y cuentas de coral (ANE/Q,1656,caja 3)

En tiempos precolombinos, las chaquiras formaban parte de cierta categoría de productos exóticos para el intercambio que controlaban los nobles. También hacía figurar el telar, las mantas y las cusmas utilizadas como ofrendas religiosas y funerarias.

En la ceremonia de investidura cacical lo hacían con ofrendas de textiles, luego por una serie de sustituciones de un símbolo de autoridad por otro; así a mediados del siglo XVIII los textiles se sustituyeron por bastones de mando; usados tradicionalmente por los cabildos españoles como insignia de autoridad política. Este era el símbolo que legitimaba el mando del cacique (ABC/Q, 1748). Pero el cambio de un símbolo indígena por uno europeo implica la existencia de una transformación con respecto al contexto en el que los caciques consideraban que se basaba su autoridad: o bien en su propia comunidad, o bien en el campo español.

En el siglo XVIII se introdujo el símbolo del banquito; quien recibe la investidura es cargado por cuatro indígenas hasta la puerta de la iglesia en donde recibe las ofrendas de mantas. Esta era una costumbre incaica que probablemente llegó al territorio de los Pastos con los españoles dada su aparición tardía por esta región. Lo importante, es que los pastos fueron forzados a adoptar símbolos incaicos de autoridad para legitimizar su propio papel político, pues los españoles reconocían esos símbolos de autoridad inclusive más allá de las fronteras del Imperio Inca.

Los actos que antes hablan servido como símbolos centrales en las ceremonias de investidura cacical, empezaron a utilizarse en el siglo XVIII en ritos que hacían legitimas las relaciones de dominación entre españoles e indígenas.

Tal es el caso de la ceremonia que reconocía la autoridad del encomendero que se hacía acreedor a un tributo que ordenaba la Corona, mediante el cual tenía derecho a un porcentaje del tributo indígena a cambio de ciertas tareas y obligaciones. Al encomendero se le ofrecían las mantas de los señores nativos en lo que resulta una irónica inversión del ritual de investidura ( ANE/Q 1723, Fondo Popayán, caja 45). El uso de mantas para reconocer a los encomenderos indica la adopción española de costumbres y símbolos nativos como medio para obligar a la población aborigen a reconocer su hegemonía, a la vez que tales imágenes ceremoniales estaban siendo reemplazadas por símbolos españoles e incaicos en los rituales de investidura de las autoridades nativas.

Vale anotar que el ofrecimiento de textiles a los caciques o a los encomenderos es la mezcla de una gran variedad de comportamientos, ideas y actividades, que llegan a la esfera de lo político desde otras áreas de la vida. Los Pastos se hicieron católicos muy temprano, adoptando la mayoría de los atavíos cristianos incluyendo imágenes de santos, que aparecen frecuentemente en los testamentos de los caciques (ANE/Q, 1757). Prácticamente no se mencionan los ritos aborígenes en el registro histórico luego del periodo inicial de la conquista. Durante la Colonia los mindalaes quienes reforzaban la autoridad de los caciques suministrándoles bienes traídos desde lugares lejanos, comenzaron a desaparecer (F.Salomón 1986) como también cualquier ceremonia representaba la obligación con cualquier señor étnico. Estas ceremonias, que se hacían para establecer relaciones sociales y cosmológicas en otros aspectos de la vida, se integran a la esfera política bajo la dominación europea; y su manifestación más clara se encuentra en las ceremonias que relacionan los símbolos para representar el mundo.