Cacicazgos del siglo XVII

Por: José Vicente Cortés Moreno

En 1650 se hizo la numeración de los indios del territorio Pasto que dependían de la gobernación de Popayán, cuyo objetivo fue actualizar la cantidad de población indígena para el cobro del tributo. La información contenida en el documento lista al cacique y la población según unidades y tributo; la distinción entre población nativa y población suelta, deja ver el componente del forasterismo, como un elemento fundamental en la formación de cacicazgos.

Población del pueblo de Puerres en 1650

Cacicazgo | Tributarios | Población | Foráneos |

Puerres | 31 | 140 | 120 |

Canchala | 30 | 135 | 110 |

Tescual | 31 | 139 | 102 |

Total: | 92 | 414 | 332 |

Las posibles causas de la desaparición de estos niveles intermedios de organización se pueden ubicar en la misma concentración territorial a la que estuvieron abocados por las reducciones, en donde no se justificaba dichas subdivisiones. Así mismo debió influenciar la poca funcionalidad de estas autoridades para el régimen administrativo español en lo que tiene que ver con el cobro de tributos y la administración de justicia, actividades que sólo requerían de un cacique cobrador de tributos y de un gobernador designado por el corregidor.

Paralelamente a este sistema de autoridad se encuentra el sistema representado por el gobernador. Estas dos instancias fueron los niveles visibles de poder al interior del cacicazgo. En la documentación encontrada en el libro de Protocolos de la Notaría Primera de Pasto, casi siempre aparecen el cacique y el gobernador representando al pueblo de indios en litigios de tierras, en la contabilización del tributo, en informaciones y en otras acciones.

Aspectos demográficos y socioeconómicos del siglo XVII.

Para la primera etapa colonial no se tiene ninguna fuente global que hable de la expansión de las tierras de españoles, salvo algunos litigios entre indígenas y españoles; apenas para mediados del siglo XVII se cuenta con visitas y composiciones de tierras que de alguna manera, dan una visión más amplia de las formas de acceso y control de la tierra. El interés colonial por acceder a la tierra y por formar unidades productivas agrícolas y ganaderas se lo ve más claro a partir de la década del 70 del siglo XVI, época en que se dan las primeras disposiciones sobre las tierras comunales, los proveimientos y las compraventas.

En los primeros años de la Colonia la atribución de conceder tierras recayó en parte en los cabildos de los pueblos de españoles, los que expropiaron territorios e hicieron donaciones para la formación de los asentamientos urbanos y para el desarrollo de las haciendas y estancias; es el caso de Puerres que le tocó al encomendero Juan Rodríguez donar tierras de labranza para el asentamiento del pueblo, iniciando por una cuadra para la plaza de mercado, otra para la construcción de la capilla y una tercera para la construcción de la casa de gobierno. También recayó esta responsabilidad, en parte, en las propias autoridades centrales tales como oidores, gobernadores y corregidores.

En las granjas dispersas que los indios tenían en tierras altas, debían agruparse en un solo lugar. Argüían que estaban diseminadas con el objeto de aparentar estar ocupadas y que era conveniente que los indios sembraran en las tierras junto a su pueblo, por ser zonas de mejor rendimiento del maíz; y por último, argumentaban, que la dispersión de la población permitía a los indios seguir con sus idolatrías y cultos paganos ya que estaban fuera de la acción del doctrinero. Este razonamiento es muy recurrente en la argumentación utilizada por el conquistador del siglo XVI para impulsar la concentración de la población indígena en las reducciones-pueblos de corte europeo, ya que en última instancia esto le facilitó la apropiación de las tierras indígenas.

Composiciones de tierras a españoles en el siglo XVII

En esta región la población española se dedicó al modelo de la pequeña hacienda, a la crianza de ganado ovino, bovino y a la agricultura de cereales como el trigo, cebada y cultivos nativos como el maíz y los tubérculos; se empleó mano de obra indígena.

Los Pastos eran la tribu más organizada de la zona interandina nariñense, constituían pequeñas comunidades con territorio delimitado y el uso colectivo de la tierra, presentan unas un carácter sedentario y otras semisedentario, con una estructura productiva agraria de tipo comunitario, con desaparición total de la propiedad individual de la tierra.

Para delimitar las propiedades entre tribus fijaron linderos utilizando zanjas que todavía se sigue utilizando. Por ejemplo en los testamentos, escrituras y títulos de propiedad se mencionan los nombres de las zanjas en lengua indígena. Los encomenderos asimilaron esta tradición por esto es difícil establecer las limitaciones de las áreas ocupadas entre los cacicazgos de Canchala Tescual y Puerres; se corre el riesgo de: confundirlas con otras zanjas más recientes que establecieron los colonos.

Otras formas de señalar linderos fueron los mojones considerados los más antiguos; las tolas eran linderos de carácter natural que los consideraban lugares sagrados como Loma Redonda, Loma Larga, Tola de Vaca y finalmente las terrazas que las llamaron gradas, utilizadas para marcar limites en las parcelas. Dentro del cuadro económico colonial de la Provincia de los Pastos, se encontró una economía agrícola producida en los resguardos por las comunidades indígenas; relacionada con la economía minera de blancos y mestizos por la utilización de mano de obra y el recaudo tributario.

Tributación de la antigua provincia de los pastos 1763-1767

PUEBLO Y PARCIALIDAD | TRIBUTARIOS | CANTIDAD | INDIOS PRINCIPALES | CURA DE LA PARCIALIDAD | ANOS |

Cumbal | 92 | $1.377.70 | 7 | Juan de Cazar | 6 |

Nazate | 117 | $1,913.30 | 9 | Juan da Cazar | 6 |

Guachucal | 98 | $1,662.60 | 3 | Juan de Cazar | 6 |

Yascual | 51 | $ 667.50 | 4 | Dominga Torrea | 6 |

Ipiales | 220 | $3,113.20 | 2 | Fray Bonifacio G. | 6 |

Pupiales | 61 | $ 897.10 | 6 | Manual Vásquez | 5 |

Puerres | 9 | $ 115.20 | 2 | Fray Gabriel S. | 5 |

Potosí | 34 | $ 537.00 | 2 | Fray Bonifacio G. | 5 |

Pastás | 78 | $ 377.60 | 5 | Fray Fernando Paredes | 5 |

Males | 29 | $ 168.60 | 1 | Javier Sánchez | 5 |

Putes | 21 | $ 331.50 | 2 | Manuel Vásquez | 6 |

Tomado del boletín de estudios históricos. Leopoldo López Alvarez y Sergio Elias Ortiz- 1920-Pasto. Citado por Doramaria Chamorro Chamorro y Minan Eruza E. «Elementos para la interpretación de la historia de Nariño

Los indígenas fueron blanco del pillaje inmisericorde de los encomenderos españoles, llevándolos al empobrecimiento total, tanto, que no tenían con qué pagar las pesadas cargas de tributos, que despiadadamente, les arrancaban de su sustento. Para evitar estos conflictos entre 1763 y 1767 los doctrineros de Males trajeron caciques de Nastar y Pastás. Pastás era el pueblo que mayor tributo aportaba en esos años $ 377.60 y Puerres solo aportaba al tributo $ 115.20. Estos nuevos gobernadores de los cabildos de indígenas de Puerres tuvieron que enfrentarse duramente en pleitos por los territorios en defensa de los indios Puerres, Canchalas y Tescuales bajo su mando, en contra de los Guaranguayes y Cuasmayanes de Males quienes sostenían que todos los terrenos, desde la cordillera hasta el río Tescual, les pertenecían por derechos de herencia y por haber pagado los tributos reales en nombre de los demás indios que no tributaban. Pero el tributo salió del mayor esfuerzo de trabajo y de explotación de los indios a lo cual los obligaron los violentos caciques que para agradar a los clérigos no tuvieron escrúpulos en agotar hasta la última energía de los nativos. En el archivo histórico de Ipiales se encuentran documentos de reclamos y demandas sobre tierras de los Cuasmayanes de Males, inclusive sus herederos seguían reclamando hasta principios del siglo XX.

Producción ganadera en las haciendas de Puerres

Parece ser, que durante todo el periodo colonial, la presencia española imprimió el carácter ganadero a la región, dada la cercanía a zonas mineras, lo cual para grandes, medianos y aún pequeños productores implicaba tener un mercado seguro para la venta de los ganados y sus derivados. La segunda mitad del siglo XVIII, viene a representar la culminación de la tradición ganadera, en manos de criollos y ligada a la gran propiedad terrateniente y eclesiástica.

En el periodo 1754-96 la actividad ganadera era predominante, en las tierras acaparadas por las familias propietarias y por la iglesia, cuya producción estaba destinada a abastecer el mercado minero de las zonas de Barbacoas, Yascual y Samaniego, como también la venta directa en los mercados de Quito y Pasto, y a los intermediarios. Así mismo proveía el consumo interno de la provincia mediante el establecimiento de tiendas para la venta de carne fresca, seca y quesos, cuyos precios se fijaban en la puerta, que realmente eran elevados para esa época. Esta forma de comerciar se extendió hasta principios del siglo XX; en Puerres se salaba y secaba la carne de res y de cerdo para trasportarla en recuas a Barbacoas y Tumaco. Personas mayores refieren, que para el largo viaje llevaban de alimento harina de cebada tostada, mezclada con dulce, que la llamaron «Aco’; en las fuentes de agua que encontraban en el camino, lo mezclaban y mientras tomaban el alimento, descansaban las bestias. (Relato: Adenias Moreno. Puerres,1960).

Producción agrícola en las haciendas de Puerres

La producción agrícola de los Pastos se limitó al cultivo del maíz de origen indígena; habían otros cultivos que estaban en proceso de declinación como la quinua, mashua o añu, la oca y el ulloco. En las regiones altas se cultivó la papa y la arracacha (zanahoria blanca). El ají parece ser que no lo cultivaron los Pastos por razones climáticas sino sus vecinos los Quillacingas La escasa sal que encontraban, era utilizada mezclada con el ají. Es probable que los indígenas al huir hayan ocultado la sal, preciado articulo para ellos que la obtenían a partir de la cocción del agua salobre y que los españoles aprendieron su sistema de elaboración. (Garcilaso de la Vega)

La producción agrícola en la zona de Puerres, Funes y Males en siglo XVI era variada y abundante; cultivaron cebada, trigo, maíz, papa, fríjol, habas, ullocos, ocas, quinua, tres variedades de calabazas, y hortalizas especialmente el nabo y el paico. El maíz no solo sobrevive sino que se convierte en un elemento nutricional fundamental, incluso para las poblaciones españolas, por su riqueza en hidratos de carbono y calorías. Aunque más tarde los españoles encomenderos dejaron de comer pan de maíz para cambiarse al de trigo puesto que el cereal también fue abundante. Los árboles frutales como el capulli, el motilón, los lulos, los mortiños y las piñuelas, aunque las consumían, no fueron valorados en su poder alimenticio por los nativos. Los Pastos domesticaron cuyes y pequeños perros, eran los únicos animales domésticos que complementaban la dieta alimenticia. Valiosa información se tiene de la caza de venados, conejos silvestres y aves que aportaban proteínas como complementación a su alimentación de carácter herbáceo.(Cieza de León)

La propiedad fue comunitaria al cacicazgo antes de la llegada de los españoles y los productos eran repartidos por los caciques, pero años mas tarde la propiedad agrícola se concentraba en pocas manos de criollos blancos y mestizas que tenían sus mercados en el pueblo mismo y fuera de él como Pasto e lpiales.

Al principio de la colonia la mano de obra era indígena, campesinos, blancos sin tierra y pequeños propietarios que trabajaban a préstamo para que el trabajo sea devuelto cuando sean requeridos. La contratación era directa entre el trabajador y el terrateniente; el trabajo era pagado en especies agrícolas en tiempo de cosechas y en dinero que le servía para pagar los tributos.

Después de 1830 hay un cambio radical por cuanto los indígenas han desaparecido y las tierras se entregan a los colonos que fueron soldados en la Independencia los cuales generalmente procedían de haciendas y su conocimiento era de tipo agrario; así aparecieron nuevos propietarios y la tierra se fue valorizando.

La agricultura también era practicada por las comunidades indígenas en zonas de resguardos, conservaron las relaciones de producción comunitaria para autoabastecerse, desligándose de la producción ganadera y minera. La relación estuvo dada por la explotación deI trabajo indígena económica y políticamente por los tributos que debían pagar tanto a la Corona, como a los organismos locales.

Las técnicas e instrumentos de trabajo eran similares sobre todo cuando fueron aculturizados por los españoles; sólo variaban los mecanismos de uso; por ejemplo entre ellos se prestaban o arrendaban las yuntas de bueyes, las rejas y las recuas. Una de las formas más conocidas para la siembra de papa en tierras vacantes era la cortar el potrero en tajos y virarlo para que el pasto se pudra y sirva de nutriente a la semilla.

El comercio de los mindalaes puerreños

Los Pastos tenían verdaderos mercados en el Valle de Ciscala, en Esmeraldas, a donde acudían de las demás provincias por tratarse de una población segura para el comercio, y todavía los indios mercaderes conocidos como MINDALAES recorrían grandes distancias para hacer trueque, como debió hacerse desde el siglo IX

Los Pastos fueron muy dedicados a la agricultura, a las artesanías y al comercio; suministraban a sus vecinos mantas y productos alimenticios lograron adaptar los cultivos a diferentes pisos térmicos proporcionándoles una gran variedad de alimentos y los excedentes los ponían en circulación por vía de intercambio.

Los mindalaes de la región de Puerres debieron preocuparse por conseguir la sal; este artículo era escaso y costoso; se comerciaba con la región de Salinas en tierra de los caranquis, hoy provincia de Imbabura cerca del Chota. Los naturales de las regiones lacustres recogían aguas salobres y hacían grandes hogueras, ponían en ellas grandes ollas en que cocían el agua hasta que menguara la cantidad y luego con la experiencia que tenían la cuajaron convirtiéndola en panes de sal para poderla transportar. (Cieza de León)

Hasta hoy, en la localidad de Salinas, provincia de Imbabura, se cocina la sal y el procedimiento es el siguiente:

a. Se recoge la tierra salina

b. Se confecciona una estructura de chaguarquero en cuyo fondo se pone arena. Se deja, debajo, espacio para colocar un depósito que recogerá el líquido que destile.

c. Se echa tierra salina encima y se apisona con fuerza.

d. Se echa agua del riachuelo

e. Se espera dos horas o más hasta que filtre y llene las tinajas puestas debajo

f. Con «pilches» (media calabaza), sacan en agua que llevan a una casita que llaman «cocina de la sal» y la llenan en pailas.

g. Se pone a hervir durante una hora, hasta que se evapora toda el agua.

h. De la masa caliente que queda se hacen a mano dos formas de masa.

1. Una vez moldeadas a mano, se ponen sobre el suelo, en hileras, paradas se les esparce por encima brasas del fuego para que se sequen totalmente. Aprendido de sus antepasados don Segundo Anangono Maidonado y don Juan Rivadeneira trabajan en esta antiquísima actividad productiva; hoy en día es llevada a los mercados de lbarra para alimento de ganado.

Cosmovisión de los Pastos Puerreños

Se pretende sintetizar lo cosmológico y lo cosmogónico o sea primero demostrar la existencia de una divinidad que deriva del hecho de que existan las cosas, la serie de causas que llevaron a concluir que la diosa-madre era la tierra y el dios padre era el sol y que la luna sería como la hija de los dos.

Todos los pueblos primitivos crearon cosmogonías deduciendo la creación del mundo de la menor cantidad de elementos posibles o de un solo principio material, como el agua, la tierra, el aire, el sol o la luna.

Las religiones primitivas inventan un vínculo entre el hombre y las fuerzas superiores. En ellas los dioses rigen a los hombres. El origen de muchas religiones siguen siendo un misterio, como lo son los dioses naturales: tierra, luna y sol de los Pastos.

La religión sanciona el nacimiento y la muerte, la boda, la guerra o la fiesta de la siembra y la cosecha; confiere su sello a la comunidad familiar o la soledad del marginado. La vida religiosa ha desarrollado en el curso de los milenios un lenguaje formal propio. De la distribución de los alimentos por parte del cacique surgió por ejemplo el sacrificio ritual. Cuanto más se había ofendido a la divinidad, mayor tenía que ser la ofrenda. En épocas de largos veranos llegaron a ofrecer sacrificios humanos y el holocausto de los propios hijos.

En la meditación, hondamente vivida, alcanza el hombre el grado más elevado de conciencia y en la oración busca la comunicación personal con el poder superior que dirige su vida, así no sea el Dios traído de los conquistadores, pues, la deidad de los Pastos es un dios cercano, familiar y perceptible a los sentidos y a la razón el cual lo llamaron “Pacha mama» o «madre tierra» y que despreciablemente fue llamado «demonio» por Cieza de León que agrega:

«Los pueblos de todo esta corregimiento tenían antiguamente en cada pueblo o parcialidad su cacique que los gobernaba a manera de tiranía, porque el que más podía y más valiente era, ese tenían por señor y lo obedecían y respetaban y pagaban tributo; y los indios no tenían cosa alguna más de lo que el cacique los quería dejar; de manera que era señor de todo lo que los indios poseían y de sus mujeres e hijos e hijas, y servianse do todos ellos como si fueran sus esclavos…» (Paz Ponce de León 1582/1965: 236)

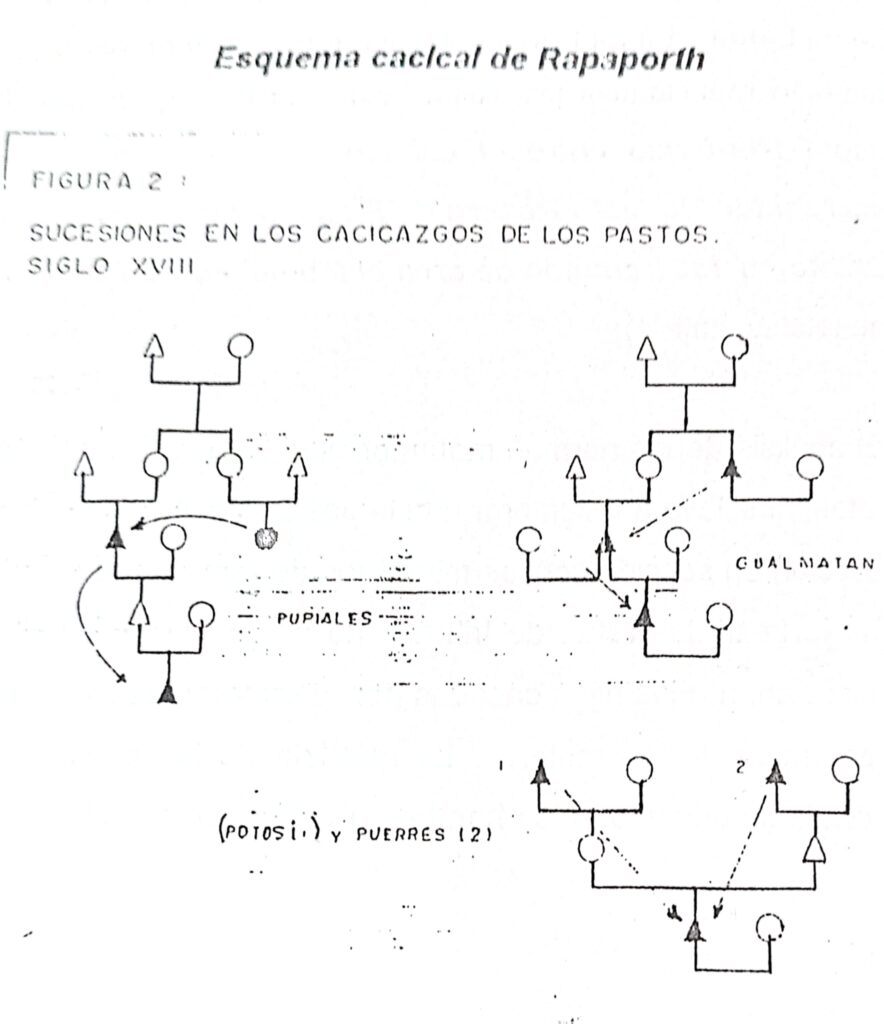

Los Pastos tenían un control político descentralizado con capitanías y estrecha relación con los mindaláes (Salomón y Rappaport). Los niveles de jerarquía en las comunidades indígenas de Cumbal e Ipiales hoy siguen siendo como antes y están estrechamente relacionadas con los cominios territoriales.

Los cacicazgos se componían de una serie de parcialidades extendidas en una sucesión de franjas, que se subdividen a su vez en secciones organizadas de acuerdo con los mismos principios. Los Puerres, Canchalas y Tescuales a mediados del siglo XVI, eran parcialidades de los Chapales; al parecer, los Tescuales y Canchalas antes de la llegada de los españoles lo eran de los Males; sus tradiciones lo señalan, pues, no hay suficiente claridad por cuanto la tradición oral los ubica a los Canchalas como parcialidad Quillacinga; hecho que no es demostrable por no existir documentos o rastros arqueológicos característicos. Estos erróneos datos fueron expresados por los Rodríguez al profesor Manuel de Jesús González y éste a sus discípulos a fines del siglo XIX; versión que ha llegado a esta época. Las investigaciones históricas desmienten esta versión porque en todos los documentos de tasaciones españolas, aparece Canchala primero como parcialidad de los Chapales y posteriormente en las listas de las parcialidades de los Pastos.

Las formas de organización política de los Pastos fueron duales y tripartitas y se encontraban en todos los sistemas jerárquicos y unían a las comunidades descentralizadas.

La coexistencia de los métodos duales y tripartitas de la organización del mundo se encuentra muy bien documentada para Sur América (Zuidema 1964; Lévi-Strauss 1967) mientras que las estructuras partidas atravesaban otros sistemas de unificación de las comunidades descentralizadas de los Pastos, existía un método tripartita interno de estas unidades políticas; gobernadas por diferentes niveles sociales.

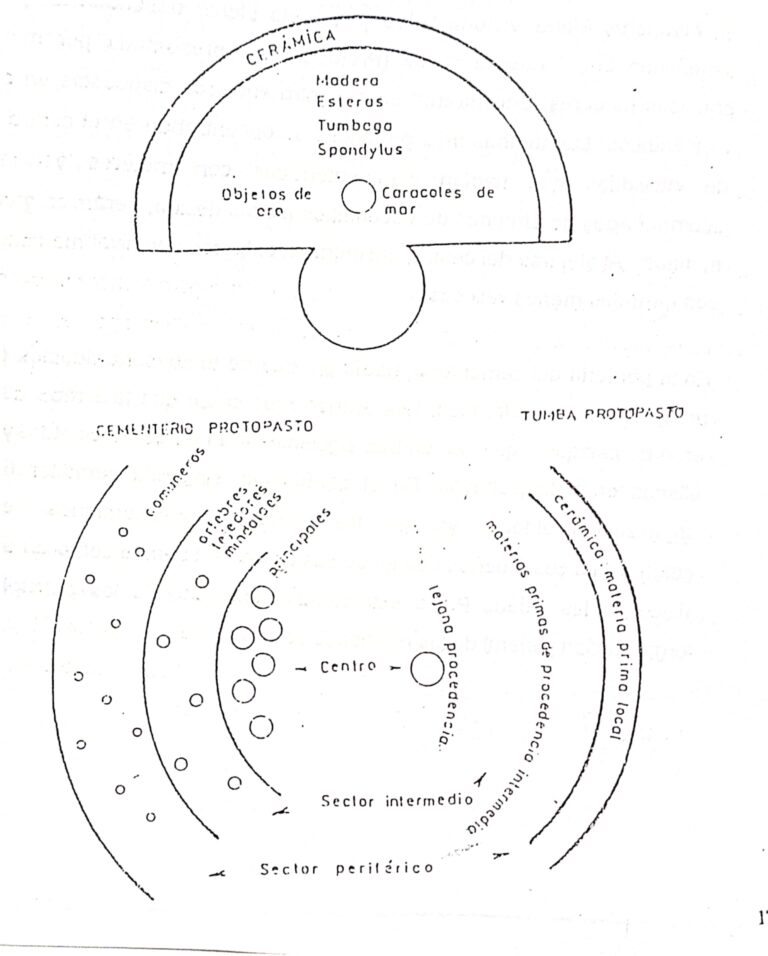

En Miraflores María Victoria Uribe y Roberto Lleras describen lo que ellos denominan una jerarquía social (Protopasto), representada por medio de prácticas fúnebres. Encontraron en el centro entierros dispuestos en círculos concéntricos. Las tumbas más profundas se encontraban en el centro y eran de individuos que habían sido enterrados con mujeres y sirvientes, acompañados de ofrendas de docenas de piezas de oro, cerámica y conchas marinas. Al alejarse del centro, encontraron entierros aun nivel más superficial con ofrendas menos valiosas.

En la periferia del cementerio, había un arco de tumbas individuales de poca profundidad y sin ofrendas. Los arqueólogos creen que la tumba del centro eran de caciques, que las tumbas siguientes eran de comerciantes, y que las últimas eran de plebeyos. En el cementerio, sin duda vemos reflejada la organización aldeana ya que los residentes precolombinos de Nariño enterraron a sus muertos debajo de sus casas. Así vemos como en el espacio físico de las aldeas Pasto está representado uno de los principios de la organización general de las relaciones sociales.

Parece ser que todos los Pastos tuvieron la misma organización tripartita, por cuanto en la vereda la Hacienda de Puerres en la finca el Manzano de Lizandro López se ha encontrado un cementerio ce iguales características excepto que las ofrendas en oro fueron muy escasas. (Felipe López 1976,1995)